近年来,全国各地掀起了一股机场建设的热潮,这股热潮不仅在经济大省如江苏、山东、浙江等地如火如荼地进行,更在超大特大城市如上海、北京、成都等地达到了前所未有的高度。这些城市纷纷谋划双机场乃至三机场的布局,旨在抢占空中交通话语权,进一步巩固其在全国乃至全球的交通枢纽地位。

机场,作为超级流量入口,不仅是城市门户的重要标志,更是推动区域经济发展的重要引擎。它不仅是航空物流、临空经济产业发展的重要支撑,更是一个城市能级的体现。随着全球化和区域一体化进程的加速,机场在推动经济发展方面的作用愈发凸显。

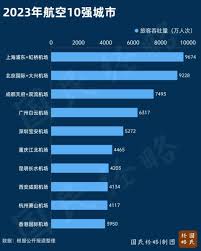

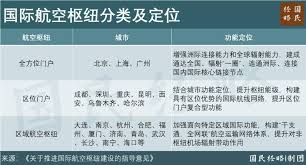

在这场机场建设的竞赛中,上海、北京、成都已经率先晋级,实现了双机场甚至三机场的布局。上海不仅拥有浦东机场和虹桥机场,还在与南通共同规划建设南通新机场,成为上海国际航空枢纽的重要组成部分。北京的大兴机场和首都机场共同支撑起这座城市的空中交通网络。而成都的天府机场更是将航空枢纽的辐射范围进一步扩大,与双流机场共同构建起成都的空中门户。

然而,在这场竞赛中,一些城市的机场建设却显得与众不同。广州、深圳等一线城市并没有选择在城市内部建设第二机场,而是将目光投向了邻近城市。深圳选择支持惠州平潭机场打造千万级区域性枢纽机场,作为深圳第二机场。这一布局不仅弥补了深圳东北部及周边地区的航空服务缺口,还能有效承接深圳机场的溢出需求。同样,广州也将第二机场选址在佛山高明区,以实现与白云国际机场的协同分工,进一步均衡珠三角地区的机场布局。

这种打破行政边界、在都市圈内的邻近城市打造新机场的趋势,正在成为同城化时代的新选择。它解决了土地资源紧张的问题,促进了都市圈内各城市的融合发展,同时也让机场回归其区域服务的本性,通过流量入口带动更多地区的发展。

不仅仅是广深,南京、济南、青岛等城市也在积极推进机场建设。江苏的关于落实加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)实施方案中明确提出,积极推动苏州规划建设运输机场。尽管苏州机场的建设面临诸多困难,但这一规划无疑将为苏州的经济发展注入新的动力。

然而,机场建设并非一帆风顺。在长三角地区,空域资源的紧张使得苏州建设大型运输机场面临巨大挑战。但这也为苏州提供了新的发展机遇。有专家建议,苏州可以建设若干中小型通航机场和起降点,用于小型私人飞机、空中游览、无人机货运等低空经济活动,与周边大型运输机场形成错位发展格局,共同服务长三角一体化发展。

展望未来,城市群与机场的协调发展将成为一种趋势。基础设施的互联互通将进一步加强,为区域经济一体化提供坚实的基础。国家层面提出的区域协调发展战略,也将为机场建设注入新的动力。通过打破行政壁垒,实现资源共享和优势互补,各大城市将在更高层次上展开竞争与合作,共同推动我国经济社会的高质量发展。

在这场机场建设的热潮中,我们看到了中国城市发展的勃勃生机和无限潜力。这些新机场的建设不仅将提升城市的交通运输能力,更将推动区域协同发展,形成新的经济增长极。让我们以开放的心态和务实的态度迎接这一新纪元的到来,共同见证中国城市的辉煌未来