四方来朝确实是一个成语,它出自中国古代的历史典籍,用以描绘四面八方的国家或部落前来朝拜、进贡的情景。这个成语不仅体现了古代中国在国际上的崇高地位和影响力,同时也反映了当时中国的强大国力以及开放包容的文化态度。

成语释义

四方来朝的字面意思是来自四面八方的人都来朝见。在现代汉语中,这个成语常用来形容一个地方、国家或组织在某一领域具有极高的声誉和影响力,吸引着来自各地的人们前来学习、交流或合作。

历史背景

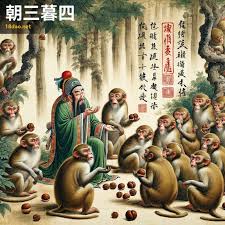

这个成语最早出现在尚书·周书·武成篇中,原文为我武惟扬,侵于之疆,则莫我敢当。王赫斯怒,爰整其旅,以遏徂莒,以笃周祜,以对于天下。四方来朝。原意是指周武王率军讨伐商纣王,取得胜利后,天下归心,四方诸侯纷纷前来朝见。这不仅展示了周朝的强大,也反映了当时人们对于正义与和平的向往。

文化意义

在中华文化中,四方来朝不仅仅是一个描述性的成语,它还承载着深厚的文化意义。首先,它象征着中华文明的悠久历史和深厚底蕴;其次,它体现了中华民族开放包容的精神面貌,愿意与其他文化进行交流互鉴;最后,它也是对当今世界提倡的多边主义精神的一种呼应,鼓励不同国家和地区之间加强合作,共同构建人类命运共同体。

现代应用

在现代社会,四方来朝被广泛应用于各种场合,如外交政策的宣传、国际会议的介绍等。它不仅能够体现一个国家或地区的综合实力和国际影响力,也能彰显其文化软实力和国际形象。例如,在举办大型国际活动时,主办方往往会强调此次活动吸引了来自世界各地的嘉宾参与,以此展现该地区或国家在全球范围内的吸引力和号召力。

总之,四方来朝作为一个历史悠久的成语,不仅是对过去辉煌成就的回顾,更是对未来美好愿景的展望。通过深入理解这一成语背后的文化内涵和社会价值,我们可以更好地把握中华文化的精髓,同时也能在全球化的今天,向世界展示一个更加开放、自信且充满活力的中国形象。