随着科技的发展和教育理念的更新,越来越多的学校开始采用各种技术手段来提高教学质量和校园管理效率。在这一背景下,“智慧中小学”概念应运而生,它强调利用信息技术改善教育服务,包括但不限于智能教室、在线学习平台以及校园安全监控系统等。然而,随之而来的一个重要问题是:这些技术的应用是否意味着学校会更加密切地监视学生?

首先,我们需要明确的是,学校使用技术手段的主要目的并非单纯是为了监视学生,而是为了创造一个更安全、更高效的学习环境。例如,通过安装监控摄像头,学校可以有效地防止校园欺凌事件的发生,确保学生的人身安全;使用学生管理系统,可以帮助教师更好地了解学生的学习进度和行为习惯,从而提供更有针对性的教学指导。

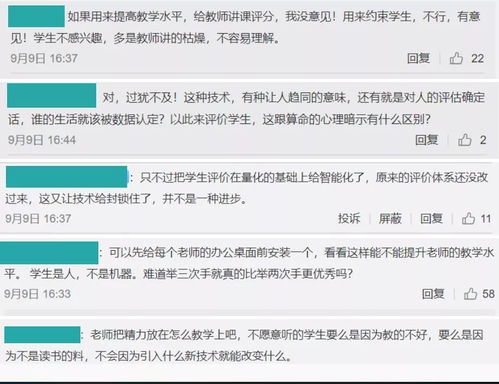

但是,这也引发了一些关于隐私保护和个人自由的担忧。如何平衡技术应用带来的便利与学生的隐私权成为了一个值得深思的问题。一方面,家长和社会普遍希望孩子能够在安全的环境中成长;另一方面,过度的监控可能会对学生造成心理压力,影响其个性发展和创造力的培养。

因此,在推动“智慧中小学”建设的过程中,应当制定明确的政策和规范来指导技术的应用,既要保证校园的安全,也要尊重学生的隐私权。比如,可以通过设置监控区域、限定监控时间等方式减少不必要的个人隐私暴露;同时,加强师生对于数据安全和隐私保护意识的教育,确保所有技术应用都在合法合规的前提下进行。

总之,“智慧中小学”的构建是一个复杂的过程,需要我们在追求技术创新的同时,不忘关注学生的需求和发展,找到二者之间的最佳平衡点。通过合理有效的措施,我们不仅能够提升教育质量,还能为学生们营造一个既安全又充满活力的成长空间。